黒田研究室について

1. 黒田裕樹と連絡先 2. 研究内容1 3. 研究内容2 4. 教育貢献 5. メンバー募集 トップページ| 1. 黒田 裕樹 (准教授)と連絡先 |

大まかな自己紹介  1973年1月に京都市で生まれ、京都市内で育ちました。言うなれば、生粋の都人(みやこびと)ですな。更に言うなれば、大学から都落ちして現在に至るとも言えるかも。名古屋大学を進学先として選んだのは、当時の流行の学問であった分子生物学について、日本で唯一、分子生物学科が存在していたから(現在はない)。しかし、大学時代に東大の浅島誠先生の集中講義に深い感銘を受け、大学院からは浅島研に移りました。そこで、アフリカツメガエルと出会い、研究に熱中して、博士号を取得することができました(脊索細胞が集合する機構を解明)。生まれてこのかた、東へ東へ移動してきた訳ですが、次は更に東へ。アフリカツメガエル研究のメッカとも言われる米国・ロサンゼルスにあるUCLAのEddy De Robertis教授の下で研究員となり、4年間、神経誘導に関する研究に没頭しました。2005年4月から、研究者として独立し、静岡大学教育学部において活動を開始。多くの優しい先生方や学生さん達に支えられる中、すっかり静岡の地を気に入り、8年間の静岡生活を送りました。2013年4月からは活動拠点をSFCこと慶應義塾大学・湘南藤沢キャンパスに移し、スタートをきったばかり。周りからは真っ直ぐに生物学の道を進んでいるように見られがちですが、自分なりに紆余曲折の末、生物学の道に残っていると感じています。趣味はスポーツ観戦と旅行。写真の通り、ロサンゼルス在住以来ドジャースファンです。妻1人。子3人。

1973年1月に京都市で生まれ、京都市内で育ちました。言うなれば、生粋の都人(みやこびと)ですな。更に言うなれば、大学から都落ちして現在に至るとも言えるかも。名古屋大学を進学先として選んだのは、当時の流行の学問であった分子生物学について、日本で唯一、分子生物学科が存在していたから(現在はない)。しかし、大学時代に東大の浅島誠先生の集中講義に深い感銘を受け、大学院からは浅島研に移りました。そこで、アフリカツメガエルと出会い、研究に熱中して、博士号を取得することができました(脊索細胞が集合する機構を解明)。生まれてこのかた、東へ東へ移動してきた訳ですが、次は更に東へ。アフリカツメガエル研究のメッカとも言われる米国・ロサンゼルスにあるUCLAのEddy De Robertis教授の下で研究員となり、4年間、神経誘導に関する研究に没頭しました。2005年4月から、研究者として独立し、静岡大学教育学部において活動を開始。多くの優しい先生方や学生さん達に支えられる中、すっかり静岡の地を気に入り、8年間の静岡生活を送りました。2013年4月からは活動拠点をSFCこと慶應義塾大学・湘南藤沢キャンパスに移し、スタートをきったばかり。周りからは真っ直ぐに生物学の道を進んでいるように見られがちですが、自分なりに紆余曲折の末、生物学の道に残っていると感じています。趣味はスポーツ観戦と旅行。写真の通り、ロサンゼルス在住以来ドジャースファンです。妻1人。子3人。 |

学歴 1985年3月 京都市立大宮小学校卒業 1988年3月 京都市立加茂川中学校北分校卒業 1991年3月 京都市立紫野高等学校卒業 (1年間の浪人生活 in 樫の実学園) 1992年4月 名古屋大学理学部入学 1996年3月 同大学・分子生物学科卒業 (4年次の指導教官:黒岩厚教授) 1996年4月 東京大学大学院・総合分化研究科 修士課程・進学(指導教官:浅島誠教授) 1998年3月 同大学院・修士課程修了(修士号取得) 1998年4月 同大学院・博士課程・進学(同指導教官) 2001年3月 同大学院・博士課程修了(博士号取得) 職歴 2001年4月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) ポスドク就任 (Edward M. De Robertis教授の研究室) 2005年3月 同職辞職 2005年4月 静岡大学・教育学部・理科教育講座・助教授就任 2007年4月 助教授から准教授に身分が改名 2010年4月 静岡大学・創造科学技術大学院(博士課程)・バイオサイエンス学科・准教授・兼担 2013年3月 静岡大学を辞職 2013年4月 慶應義塾大学・環境情報学部・准教授就任 現在に至る 主な業績はこちら |

| 2. 研究内容1 |

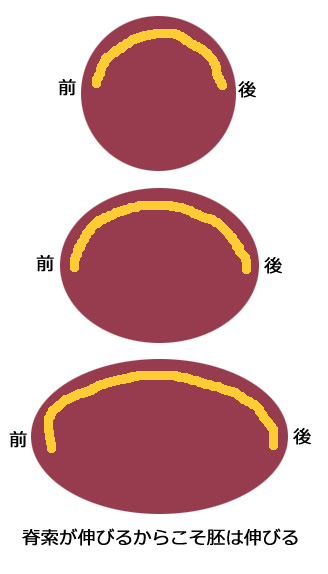

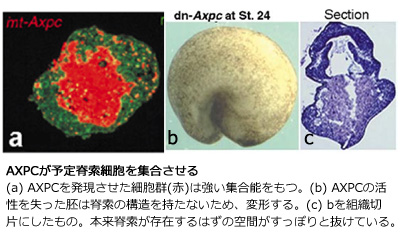

人類史上初めて、脊索が集合することを分子レベルで証明したのは、わたくし黒田裕樹の博士課程での仕事です (^ ^)v  『脊索細胞の集合に関わる分子Axial protocadherin』 『脊索細胞の集合に関わる分子Axial protocadherin』(序章) 脊椎動物亜門には哺乳綱(我々ヒトなど)、鳥綱、両生綱、爬虫綱、魚綱、そして無顎綱などが含まれている。これらにホヤやナメクジウオなどもあわせた生物は脊索動物門として分類されている。そもそも脊索とは何なのであろうか? 卵を観察している中で、最初に見られる運動は卵割と言えよう。これは細胞分裂現象が原動力となるものである。次に原腸形成運動が生じる。背側や腹側などの運命が定められた細胞群が、正しい配置に移動するために行われる運動である。しかし、全体の構造は、依然として卵の時と対して変わらない。仮にちょっと目が悪ければ、依然として球体のままでいるだけとも言えよう。しかし、次に生じる運動は、卵全体の形に大きな変化をもたらすものである。それが脊索の形成だ。脊索は、将来の背中になる辺りに細い一筋の針金のごとく現れる。その後、脊索は前後に伸長していき、それにつれて卵は細長くなっていくのだ。我々は定期的に身長というものを測定するが、脊索なくして身長も何もあったものではない。さらに脊椎動物では、脊索は発生のある時点において消失し、脊索の存在していたスペースに神経管由来の脊髄と、体節由来の脊椎骨が合体し、脊椎ができあがる。つまり脊索なくして脊椎動物無しと言っても過言ではなかろう。脊椎動物を脊椎動物たらしめる原動力、それこそが脊索なのである。 (黒田の発見〜予定脊索細胞は確かに強い集合能力をもつ) 背側内胚葉領域において、脊索が集合することを誰も示した人はいない。そこで、私はまず予定脊索細胞が、周りの細胞群とは違う集合能力を有していることを示すことができないか、試験管内モデル系を作成することにした。もちろん、様々な細胞と接触している胚内の背側中胚葉領域から将来の脊索細胞だけを切り出すことなどは不可能である。そこで、予定表皮領域の細胞(アニマルキャップ細胞)から、中胚葉誘導物質であるアクチビン蛋白質を用いて、試験管内で脊索に分化させる系の確立に成功した。そして、他の発生運命を帯びた細胞群と共に予定脊索細胞を混ぜ合わせて、予定脊索細胞が非常に強い集合能力を有して集まることを証明した。これは、私の修士課程時代の研究成果である(論文のPDF)。 (黒田の発見〜Axial protocadherinが脊索を集合させる)  それでは、脊索を集合させる分子は何なのであろうか?予定脊索細胞がカルシウムの不在時にバラバラになること、そして、細胞同士が強い接着性を有することから、私はカドヘリンファミリーに属する分子がその役割を担っていることを考え、カドヘリンファミリーに従ったスクリーニングを行った。その結果、脊索特異的に発現する分子Axial protocadherin (AXPC)を得ることができた。このprotocadherinは一般的なcadherinファミリーと違い、1) 細胞外の繰り返しドメインが6つあり(一般的には5つ)、また細胞内にbeta-cateninの結合領域を有していなかった。gain-of-functionalな機能解析を行った結果、AXPCを発現させた外胚葉細胞は、脊索と同様の挙動を示し、強い集合能力を有することが分かった。また、loss-of-functionalな機能解析を行った結果、AXPCが働くことの出来ない脊索は、集合能力を欠失することが分かった。AXPCが働かなくなった胚では脊索領域がポッカリと無くなり、脊索細胞の分散によって生じた異所的な神経構造の存在が確認された。以上の結果より、脊索を組織として脊索たらしめていたものはAXPCであったことがわかる。このAXPCの存在なくしては脊椎動物は、その形に至るスタートを切ることも許されない訳である。

AXPCはヒトにおいても発見され、protocadherin-1という名称でも呼ばれている。また、腎臓において発現するなど、脊索以外での活躍も認められる。脊椎動物が、非常に強い細胞集合能を必要とした際にAXPCが使用され、その一番最初の使用用途が脊索の集合ということなのかもしれない(論文のPDF)。 それでは、脊索を集合させる分子は何なのであろうか?予定脊索細胞がカルシウムの不在時にバラバラになること、そして、細胞同士が強い接着性を有することから、私はカドヘリンファミリーに属する分子がその役割を担っていることを考え、カドヘリンファミリーに従ったスクリーニングを行った。その結果、脊索特異的に発現する分子Axial protocadherin (AXPC)を得ることができた。このprotocadherinは一般的なcadherinファミリーと違い、1) 細胞外の繰り返しドメインが6つあり(一般的には5つ)、また細胞内にbeta-cateninの結合領域を有していなかった。gain-of-functionalな機能解析を行った結果、AXPCを発現させた外胚葉細胞は、脊索と同様の挙動を示し、強い集合能力を有することが分かった。また、loss-of-functionalな機能解析を行った結果、AXPCが働くことの出来ない脊索は、集合能力を欠失することが分かった。AXPCが働かなくなった胚では脊索領域がポッカリと無くなり、脊索細胞の分散によって生じた異所的な神経構造の存在が確認された。以上の結果より、脊索を組織として脊索たらしめていたものはAXPCであったことがわかる。このAXPCの存在なくしては脊椎動物は、その形に至るスタートを切ることも許されない訳である。

AXPCはヒトにおいても発見され、protocadherin-1という名称でも呼ばれている。また、腎臓において発現するなど、脊索以外での活躍も認められる。脊椎動物が、非常に強い細胞集合能を必要とした際にAXPCが使用され、その一番最初の使用用途が脊索の集合ということなのかもしれない(論文のPDF)。 |

| 3. 研究内容2 |

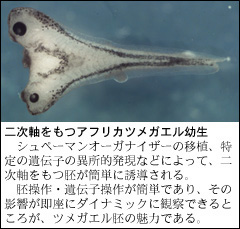

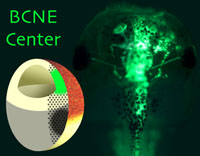

『BCNEセンターについての研究』 (序章)  1924年、ドイツの科学者であるハンス・シュペーマン教授とヒルデ・マンゴールド研究員は、両生類胚の原口上唇部領域に非常に強い誘導能を持つ領域が存在することを発見した。右図は、その領域を二つもつ胚を黒田がアフリカツメガエルを用いて作成したものであるが、頭部から尾部構造までが完全に保存された二次軸胚が原口上唇部によって誘導されている(このような技術を胚操作と呼ぶ:黒田は世界でもトップ10に入る胚操作技術を持つと自負している)。この偉大な発見によりシュペーマンは1935年にノーベル医学生理学賞を受賞し、また、この偉大な領域はシュペーマン・オーガナイザーと呼ばれるようになった。 1924年、ドイツの科学者であるハンス・シュペーマン教授とヒルデ・マンゴールド研究員は、両生類胚の原口上唇部領域に非常に強い誘導能を持つ領域が存在することを発見した。右図は、その領域を二つもつ胚を黒田がアフリカツメガエルを用いて作成したものであるが、頭部から尾部構造までが完全に保存された二次軸胚が原口上唇部によって誘導されている(このような技術を胚操作と呼ぶ:黒田は世界でもトップ10に入る胚操作技術を持つと自負している)。この偉大な発見によりシュペーマンは1935年にノーベル医学生理学賞を受賞し、また、この偉大な領域はシュペーマン・オーガナイザーと呼ばれるようになった。この発見は、生物学の世界に非常に大きな影響をもたらし、発生生物学者の殆どが中胚葉であるシュペーマンオーガナイザーを中心として全ての組織が誘導されていくと考えるようになった。シュペーマン・オーガナイザーを発生の総司令官として捉える考え方だ。 しかし、20世紀末になり、シュペーマン・オーガナイザーが形成される時期に発現する遺伝子群の詳細な分子情報が明らかになるにつれ、神経(特に脳などの前方神経に関して)はこの考え方に当てはまらない結果が出始めた。なぜなら、中胚葉が全くできない条件下(つまりシュペーマン・オーガナイザーが存在できない条件下)において、依然として前方の神経が誘導されることが両生類や魚類を用いた実験において確認されたからである。つまり、総司令官がいなくても脳組織が作られるという訳だ。また、外胚葉領域に発現するBMP (Bone Morphogenetic Protein)と呼ばれる分泌タンパク質の活性が阻害されることによって、外胚葉領域は中胚葉とは無関係に神経化することも発見された。21世紀になり、シュペーマン・オーガナイザー絶対論は崩れ始めたわけである。 ちなみに、発生学者の大御所の先生の中には「シュペーマン・オーガナイザーの発見が発生学を四半世紀遅らせた」とおっしゃる方もいます。私はそこまで極端な意見は有していませんが、盲目的なまでのシュペーマン・オーガナイザー信奉がいくつかの真実にフィルターをかけてしまったことは間違いないと思います。 (私のこれまでの研究) なぜ、中胚葉が存在しないにも関わらず神経が誘導されるのであろうか。その理由は、外胚葉領域において神経を誘導できる物質が発現しているからに違いないと考えるのが、最も素直な論理であろう。  私はまず、上に述べた中胚葉が存在しない胚を人工的に作成した時に、胞胚期において背側動物極側の領域(右に示す模式図の緑色部分)にBMPの働きを阻害するタンパク質(BMPアンタゴニストとも呼べる)であるChordinとNogginが発現していることに気づいた。しかし、だからといって、それが実際に神経を誘導する原因となっているとは限らない。そこで、中胚葉不在の胚において神経が形成される領域がその領域に由来するかどうかを確かめた。その結果、神経に分化した領域は100%その領域に由来していることを突き止めた。また、BMPアンタゴニストを中胚葉非存在下の胚において働かないようにすることによって、神経形成が阻害されることも発見した。これらの理由より、原腸胚のシュペーマン・オーガナイザーの出現よりも前にあたる胞胚期において発現するChordinとNogginの存在が、中胚葉非存在下の胚における神経誘導に関わっていることが証明された訳である。それ故、この特殊な領域を、胞胚期(blastula)においてChordinとNogginが発現する領域として、BCNEセンター(Blastula Chordin- and Noggin-Expressing center)と名づけた。 私はまず、上に述べた中胚葉が存在しない胚を人工的に作成した時に、胞胚期において背側動物極側の領域(右に示す模式図の緑色部分)にBMPの働きを阻害するタンパク質(BMPアンタゴニストとも呼べる)であるChordinとNogginが発現していることに気づいた。しかし、だからといって、それが実際に神経を誘導する原因となっているとは限らない。そこで、中胚葉不在の胚において神経が形成される領域がその領域に由来するかどうかを確かめた。その結果、神経に分化した領域は100%その領域に由来していることを突き止めた。また、BMPアンタゴニストを中胚葉非存在下の胚において働かないようにすることによって、神経形成が阻害されることも発見した。これらの理由より、原腸胚のシュペーマン・オーガナイザーの出現よりも前にあたる胞胚期において発現するChordinとNogginの存在が、中胚葉非存在下の胚における神経誘導に関わっていることが証明された訳である。それ故、この特殊な領域を、胞胚期(blastula)においてChordinとNogginが発現する領域として、BCNEセンター(Blastula Chordin- and Noggin-Expressing center)と名づけた。では、シュペーマン・オーガナイザーが存在する胚(正常胚)において、BCNEセンターは脳領域に分化しているのであろうか。この疑問に答えるために、私はBCNEセンターの詳細な運命追跡実験を行った。その結果、正常胚においても脳の殆どの領域がBCNEセンターに依存していることが判明した(右図のオタマジャクシの緑色領域がBCNEセンターに由来している)。つまり、両生類胚はシュペーマン・オーガナイザーが出現する前から、脳ができる領域を予め準備していたことになる。この発見は、発生生物学の中で謎とされていたシュペーマンオーガナイザーと接していない外胚葉領域において起こる神経誘導(側方神経誘導現象)に関しても、明確な答えを与えることになった。 この研究内容は、世界最高峰の科学雑誌であるNature誌からも高く評価され、神経発生の企画において、マイルストーンにあたる論文として紹介される栄誉を得た。 (現在のBCNEセンターに関する研究) BCNEセンターの役割に関する研究はこれで終わったわけではない。私達のグループは、BCNEセンターの半分近くの領域は脳以外の組織に分化することを確かめているからだ。実は、非常に面白いことに、シュペーマン・オーガナイザー領域は全てBCNEセンターに由来していることが判明している。つまり、原腸胚のシュペーマン・オーガナイザーは元々はBCNEセンターであったのだ。そう、BCNEセンターであったことが、将来、シュペーマン・オーガナイザーになるための非常に重要な条件であると考えたとして何の不思議があろうか。私達は現在、BCNEセンターの存在が、シュペーマン・オーガナイザーの形成において、どのような存在であるのかを検証する実験に取り組んでいる。この研究を進めることは、試験管内において効果的にシュペーマン・オーガナイザーを創り出すことにつながり、いずれは表皮領域だけで胚の全体構造を誘導させ、泳ぐオタマジャクシの創出につながるのではないか、と期待している。 それは、ある意味、フランケンシュタインの創造に近い実験と言えよう。このような実験は哺乳類を用いて行うには、非常に倫理的に反感を買う内容である。いや、それ依然に哺乳類胚を用いて細やかな胚操作を行った胚を十分な例数を得ることに無理がある。アフリカツメガエルを用いた本研究の推進こそが、最も進むべき道であると言えるだろう。 (その他の研究) BCNEセンターに関する研究だけでなく、他にも多くの発生現象を調べる研究を行っています。例えば、「老化制御因子の胚発生に与える影響について」、「分子量1000以下の小分子が発生に与える影響の解析」、「シグナル配列を活用した新しい細胞生物学的手法の開発」、「BMPアンタゴニストに共通したタンパク質ドメインをもつ新規の分子の役割について」、「胚の伸長を決定する遺伝子の探索」、そして「FGFシグナルが時間軸に沿って及ぼす影響の違いの解析」などのテーマを推進しています。興味のある方は、ぜひ黒田にご連絡下さい。 |

| 3. 教育貢献 |

|

『授業』 慶應義塾大学において、4つの講義を担当しています。生物学全体の内容を浅く広くわかりやすく伝えるための授業、近代バイオサイエンスの専門的な内容を深く学ぶことをサポートする授業、専門となる発生生物学の内容を伝える授業、そしてノーベル賞の受賞の対象となったエポックメイキングなバイオ研究を紹介する授業、です。詳しくは、講義内容の説明ページ(こちら)にて。。 『新しい教材開発』(主に静岡大学教員時) 静岡大学の教育学部において理科教員免許を取得する学生は大学2年次に「生物学実験」という授業を履修する必要があります。全15回に渡って、様々な実験が行われるのですが、黒田研究室はその担当をしておりました。全15回のうち、半分の授業は顕微鏡の使い方や各種サンプルの観察法、標本造り、野山の植物の観察などの基本的な技術を学ぶ内容になっています。しかし、残り半分の授業は静岡大学教育学部のオリジナルとも言える授業内容を展開しています。 黒田研究室では、これまでに小中高等学校で行えなかった実験に関して、それを行うための教材を開発し、授業に応用することを実践しています。その対象は多岐にわたります。分子生物学の内容に関しては、「プラスミドDNAの性質を制限酵素を用いて調べる実験」や「新しい遺伝子をPCR法によってクローニングする実験」を開発・実践しました。アフリカツメガエルを用いた内容に関しては、「カエルの卵割の観察と胚操作実験」や「カエルの解剖実験」などに関して充実した授業モデルを構築しました。それ以外にも、身の周りに存在する菌(乳酸菌や納豆菌)の培養実験も行いました。環境問題を考える上で、実験室内に作成した擬似的な生態系の模式モデルを利用したゲーム型授業も開発しました。これらの授業は、現在、雪田聡教員が引き継いでいます。 『現場への出張授業』  生物学実験において開発した教材は、そのまま現場においても実践することができ、実際、黒田研究室では、小中高等学校や科学館などにおいて出張授業を行っています(年間5-10回程度)。もちろん、授業を行うためにはコストが必要となりますが、JSTの地域科学理解増進事業やSPP(サイエンスパートナーシッププロジェクト)事業、浜松市や静岡県の理科支援員事業などの支援を受けて、現場にできる限り負担をかけない形で出張授業を実現しています。出張授業においては、研究室の学生も数名連れて行く場合がよくあります(右は市内の高等学校における授業において、卵の観察方法を研究室の大学院生が高校生に教えているところ)。上の生物学実験では、実習室という物が揃ったところで行う授業ですが、出張授業では、現場にあるものを活用しながら、足りないものを全て大学から運んでいきます。 生物学実験において開発した教材は、そのまま現場においても実践することができ、実際、黒田研究室では、小中高等学校や科学館などにおいて出張授業を行っています(年間5-10回程度)。もちろん、授業を行うためにはコストが必要となりますが、JSTの地域科学理解増進事業やSPP(サイエンスパートナーシッププロジェクト)事業、浜松市や静岡県の理科支援員事業などの支援を受けて、現場にできる限り負担をかけない形で出張授業を実現しています。出張授業においては、研究室の学生も数名連れて行く場合がよくあります(右は市内の高等学校における授業において、卵の観察方法を研究室の大学院生が高校生に教えているところ)。上の生物学実験では、実習室という物が揃ったところで行う授業ですが、出張授業では、現場にあるものを活用しながら、足りないものを全て大学から運んでいきます。 |

| 4. メンバー募集中 |

0. 黒田研が育成を目指す人材 科学者としてはもちろん社会人としても外の世界で通用する人間を育てようと思っています。そのためには、頭で考える能力はもちろんですが、成果を効果的に発表する能力、さらに周りと協調する力を養う必要性があります。そのため、評価体制は黒田研だけでなく、他のSFC内のバイオ系ラボとも共同で行います。研究面に特化すると、黒田研では頭を動かす以上に「手を動かす」ことを重要視します。これはWet系ラボ(コンピューターを主に使うラボをDry系と呼ぶ)の特徴でもあるのですが、とにかく生物と向き合い、生物を利用して、生物に答えを出してもらうことを通して、物事を学んでいただくスタイルです。私個人的な考え方ではありますが、手を動かすことによって、記憶の仕組みが変わるのか(小脳を多用している?)、手を動かして身につけた知識は永遠に安定したものになる気がします(この感覚はWet系の殆どの人が持っていることでしょう)。このような、経験を通して、一生、身につく力を体得していただきたいと思います。 1. 学部生として黒田研メンバーに 慶應義塾大学の環境情報学部もしくは総合政策学部に入学して下さい。大学1年次から受講可能である基礎分子生物学1-4の授業を履修し、全ての単位をそろえた上で(見込みも含む)、研究室所属を希望の旨を黒田に連絡して下さい。 2. 修士課程から黒田研メンバーに 黒田に研究室への所属希望の旨を伝えた上で、慶應義塾大学の政策メディア研究科(大学院・修士課程)を受験して、それに合格して下さい。 3. 博士課程から黒田研メンバーに 黒田に研究室への所属希望の旨を伝えた上で、慶應義塾大学の政策メディア研究科(大学院・博士課程)を受験して、それに合格して下さい。 |

ページの先頭に戻る

トップページに戻る